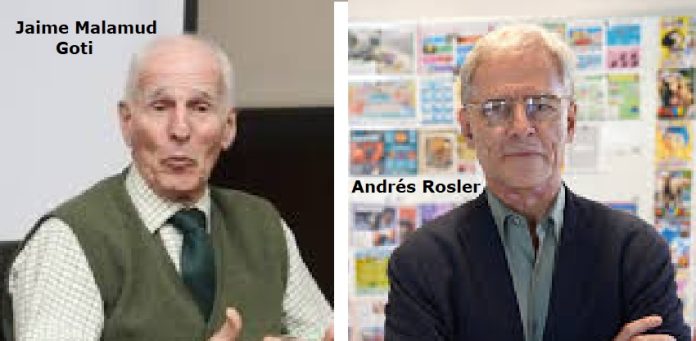

Los juristas Jaime Malamud Goti y Andrés Rosler analizaron en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) la evolución de la justicia en la Argentina, desde los juicios a las juntas militares hasta las causas actuales contra la expresidenta Cristina Kirchner. Allí, reflexionaron sobre cómo los tribunales enfrentan casos complejos y las tensiones entre responsabilidad penal y política, y el impacto de estas decisiones en la consolidación del Estado de derecho.

El jurista y filósofo argentino Jaime Malamud Goti, reconocido por su papel clave en la transición democrática, fue uno de los impulsores principales del Juicio a las Juntas de 1985, que juzgó a los responsables de la dictadura cívico-militar (1976-1983). Sin embargo, Andrés Rosler es también filósofo y jurista, especializado en filosofía del derecho y teoría política; es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, máster en Ciencia Política por FLACSO Argentina y abogado por la UBA. Ambos participan en el libro “El último liberal: conversaciones sobre justicia, Estado de derecho y democracia”.

El libro demuestra que el mensaje siempre lo coloca el receptor y no el emisor. En mi caso funcionó perfecto, porque lo primero que me vino a la memoria fue el presidente Javier Milei. Me están poniendo en discusión si Milei es liberal o no. Y en realidad no tiene nada que ver con mi ley, sino probablemente con Alfonsín.

AR: El liberal al que se refiere el libro es el liberal línea fundadora, el hobbesiano, que considera indispensable la institución estatal para proteger los derechos individuales; ese es el Leviatán. Según Jaime Malamud Goti, quien representa esa corriente en defensa de los derechos humanos, para protegerlos se necesita del derecho, y su principal garante y creador moderno es la autoridad pública. Así que, no queda otra que contar con un marco legal regulador. muuuuuuuuuuuuuhhuuuuuuuuuuuuu bo debería comportarse un verdadero liberal, en el orden que prefieran?

AR: Existe el genérico, el liberalismo, pero como ocurre con los medicamentos genéricos, algunos no funcionan igual. Yo prefiero el remedio específico de un laboratorio particular, el liberalismo político hobbesiano. Puede haber otra forma de liberalismo que considere que la única manera de proteger los derechos es eliminar al Estado. No quitaría la marca, pero cuando voy a la farmacia pido el liberalismo político mencionado, porque otro remedio no me funciona.

Existen varias corrientes liberales, y el desafío es encontrar a alguien que las integre. Ese es el caso de Jaime, de ahí el título del libro El último liberal: un defensor de la libertad que no se limita a lo económico y entiende que el mercado debe complementarse con la acción estatal en áreas adecuadas. Además, aplica esos principios al ámbito jurídico y político, como se enseñaba en el clásico cuando estudiaba derecho. Era un referente; todos los que estudiábamos derecho aspirábamos a ser jueces federales y ejercer justicia siguiendo el ejemplo de los asesores de Carlos Niño.

JMG: La verdad es que no sé si Alfonsín tenía clara esa cuestión. Alfonsín se enganchó con John Rawls, que buscaba más una especie de justicia ideal a través de procedimientos que, digamos, implicaban no saber quién es cada uno.

Lo hizo bastante bien, aunque el presidente estaba frente a un libro tan extenso que, en el fondo, resultaba muy discutible. La idea central era buscar la justicia sin saber quién es cada uno, evitando que las decisiones o propuestas se sesguen. Puedo compartir con la audiencia una síntesis de la tesis de Rawls: proponía un sistema justo en el que, sin conocer de antemano si naceremos ricos o pobres se diseñara un esquema equilibrado que garantice justicia para todos.

Ahora, lo único que no comparto es el momento. Uno no sabe, en una mesa de negociaciones, quién es: si es una mujer de 14 años, un hombre de 85. Por eso, la refutación de Rawls funciona un poco: si no sabemos quién somos en ese momento, quizá no tengamos razones para creer nada. Absolutamente lógico.

Que el presidente argentino, que se define como liberal, no haya leído esto ¿No resulta un escándalo epistémico?

AR: En mi caso, iría aún más atrás y llegaría hasta Hobbes en el Leviatán, el famoso tratado de filosofía política de mediados del siglo XVII. Si bien tiene mala prensa, muchos liberales creen que es enemigo del liberalismo y de los derechos individuales, sobre todo aquellos que consideran que el Estado es incompatible con la libertad.

Al contrario, Hobbes se ocupa de varias cuestiones típicamente liberales: está el principio de legalidad, que se respetó en el juicio de las Juntas y, en comparación con otros juicios, se violó claramente. En el mismo Leviatán, también plantea que uno de los deberes del soberano es asegurarse de que sus súbditos no mueran de hambre por decisiones que no les corresponden. Mucho antes que Rawls y que el liberalismo político igualitario, la filosofía política moderna ya sostenía que parte de los deberes del Estado consiste en garantizar la subsistencia de los ciudadanos.

Esto no es trivial, porque solemos pensar que todas las grandes discusiones son recientes, y muchas veces se ignora la historia del pensamiento político, lo que lleva a afirmaciones equivocadas o al redescubrimiento innecesario de ideas.

Me interesa especialmente la teoría de Marcel Mauss sobre el don, que plantea la obligación que surge al dar algo a otro esperando reciprocidad. No sé si, desde el liberalismo, la generosidad, la solidaridad o el don tienen algún papel, no en términos económicos o jurídicos, sino desde la perspectiva filosófica.

JMG: Está bien. Algunos parten del altruismo, pero no hay que olvidar que Hobbes no excluye el problema del altruismo o del principismo. Es cierto que Hobbes se hizo famoso por usar ese viejo eslogan latino: “el ser humano es…”.

Tampoco hay que olvidar que el problema que Hobbes enfrentaba en Inglaterra y Europa del siglo XVII era la guerra civil de religión, donde la gente se mataba no por motivos materiales o de interés propio, sino en nombre de Dios y por principios. Por eso, el Estado debe existir no tanto para motivarnos a actuar altruistamente, sino para resolver desacuerdos sustantivos. Pueden existir diferentes concepciones de liberalismo, y por eso votamos periódicamente: si permitimos que los partidos compitan, es porque creemos que son alternativas viables, y somos nosotros, al votar, quienes decidimos quién gobierna. En el fondo, la tarea principal del Estado es central, y la filosofía política busca explicarlo.

Si comenzamos a pelear por quién patea un córner, quién cocina o quién lee los libros, surgen problemas de coordinación, a veces más difíciles que entre quienes buscan solo su beneficio. Con estos últimos se puede negociar, pero los principistas no se dejan convencer fácilmente, y todo depende de los principios que tengan.

En un reportaje anterior, un homónimo ecuatoriano Jaime Durán Barba escribió una columna titulada No es la economía, estúpido, y decía que, según su experiencia en muchas elecciones, lo que realmente impulsa a los votantes no es la economía, sino otros factores más psicológicos y de preferencias emocionales.

JMG: Sí, ese es el tema. Me preguntaron varias veces si estaba orgulloso del resultado de los juicios a los militares. No, no puedo estar orgulloso. Hubo muchos militares que fueron realmente criminales, pero otros pensaban, tal vez honestamente, que estaban salvando al cristianismo en Argentina, y que sin él el país se convertiría en una especie de Unión Soviética en pequeño. En ese sentido, la justicia era también un juicio político: dependía de si se condenaba o absolvía, lo que podía reivindicar a la comunidad negra o blanca de Estados Unidos, por ejemplo. Cada juicio no solo afectaba a los involucrados, sino a mucha gente que veía en ese proceso un debate entre el bien y el mal.

Eso no se resuelve completamente. Los juicios políticos, al decir: “Bueno, los militares tal cosa, Videla tal cosa, incluso si eran de buena fe y los vamos a condenar”, indignaban a una gran parte de la población. Argentina es peculiar porque la opinión pública cambia muy rápido. El juicio a los excomandantes, hecho por la Cámara Federal, es reconocido internacionalmente y se elogió mucho, pero luego hubo consecuencias: se condenó a personas sin pruebas o con pruebas absurdas, que estuvieron presos sin necesidad. Esto generó un arrastre.

¿Por qué, al preguntarle si se siente orgulloso de cómo se desarrollaron aquellos juicios, experimenta esa ambivalencia y reconoce su propio protagonismo en ellos?

JMG: En cuanto a mi sentimiento personal, los juicios los diseñé yo, conversando constantemente con Carlos Niño, aunque él estaba enfocado en otros temas. Elegí los jueces pensando que las condenas debían ser importantes, pero limitadas: solo juzgar a un sector pequeño de militares, para evitar un enfrentamiento masivo al juzgar a 400 o 500 personas. Niño convencía a otros de juzgar más ampliamente, pero yo era más restrictivo. La intención era simbólica, no que vivieran toda la vida en la cárcel. Si un militar no participó directamente en asesinatos, torturas o violaciones, no debía ser castigado de manera extrema. Creo que en esto se debatió mucho y se juzgó a demasiados, a mi modo de ver.

Sobre los militares que creían sinceramente que defendían al cristianismo y las condenas incluso sin pruebas, es un fenómeno que recuerda a Carl von Clausewitz: la guerra y la política se entrelazan. Hoy vemos algo parecido: algunos creen genuinamente que todos son comunistas, lo que conecta con Hobbes, porque las personas están convencidas de su percepción de la realidad. La pregunta es: ¿debemos perdonarlos por ignorancia?

AR: Hoy hay gente que dice: “Si viene el kirchnerismo, será Cuba“, mientras otros dicen lo contrario. Desde la responsabilidad jurídica, la pregunta sigue siendo: ¿debemos perdonar la ignorancia? Sócrates decía que no existe el mal, solo la ignorancia. Si no hay mal, porque todo es ignorancia, no debemos castigar.

En este debate sobre si debemos perdonar el mal por ignorancia o cómo lograr que la justicia contribuya a que la gente no tema un comunismo inexistente, o todo lo contrario, y poder sanar esa herida epistémica.

El Estado de derecho implica democracia: votamos, pero a quién votamos no debería alterar las reglas básicas. La fórmula es simple: aplicando el Estado de derecho, podemos estar tranquilos de que nadie se va a apartar de esas normas. No se puede castigar a alguien por sus ideas. La educación es fundamental; necesitamos una ciudadanía preparada y responsable, pero siempre la solución pasa por respetar el Estado de derecho, sin excepciones. Ese es también el mensaje de la filosofía política moderna: despolitizar el Estado.

Cuando existen desacuerdos sustantivos, queremos que los jueces, parafraseando al general Perón, cumplan su labor sin involucrarse políticamente. Lo que sucedió después de los juicios es que el derecho se politizó: en lugar de aplicar estrictamente el Estado de derecho, se empezó a usar lo que algunos llaman “derecho penal del enemigo”.

JMG: Siguiendo la línea de lo que decía Andrés, los juicios políticos —en un sentido técnico, no peyorativo— representan a una parte importante de la sociedad. Cuando los jueces parecen tomar partido, ya sea por la defensa del cristianismo, por ideologías modernas o cualquier otra causa, esto debilita enormemente al poder judicial.

Por eso los juicios políticos pueden comprometer la justicia. Vemos un espejo histórico: salvar al país de quienes creen que deben destruir nuestra cultura. Los métodos cambian, pero el discurso se repite: el mismo que hoy utiliza Milei y que antes sostenía la dictadura, defendido por personas que creen genuinamente en él.

Ahora quiero llevarlos a algo concreto: la relevancia de los juicios a expresidentes en América Latina, la discusión sobre el “lawfare” y experiencias como la de Brasil, donde el Supremo Tribunal de Justicia primero confirmó y luego anuló la condena a Lula, y la condena a Cristina Fernández de Kirchner.

AR: Parece un fenómeno nuevo, pero desde siempre los humanos han intentado usar el derecho para perseguir enemigos. Y curiosamente, los que denuncian el “lawfare” no lo hacen cuando se violan principios básicos, como el de legalidad. La guerra es guerra, y un juicio debería ser juicio, pero necesitamos coherencia.

JMG: Se dice que Cristina Kirchner no podía no saber, y por eso se la condena. Eso es jurídicamente problemático. Es posible que en otros juicios ella tenga responsabilidad directa, pero en este caso, asumir que “no podía no saber” es insuficiente. Incluso políticos de la oposición admiten: “Si eso es así, nadie podría ser ministro, presidente, intendente o gobernador, porque siempre alguien podría actuar y yo tendría responsabilidad por ello”. Independientemente de simpatías o antipatías, o de creer que haya sido corrupta, jurídicamente es cuestionable.

Hablo de los juicios a los militares, porque he leído esas sentencias y analizado los expedientes. El caso de Cristina tiene miles de fojas y no quiero entrar en lo jurídico. El principio es claro: no se puede condenar a alguien sin pruebas que conecten directamente a un presidente con las acciones de un subordinado, aunque sea directo.

AR: Si no hay conexión, no se puede condenar a nadie. En este caso, sí existe responsabilidad política: quien ocupa un cargo no puede alegar desconocimiento. Pero la responsabilidad penal no es política. Por eso, el Consejo Legal distingue entre ignorancias que se pueden justificar y las que no.

MV

www.infobae.com